藍の生葉で 木綿や麻を染める

3月20日に種まきした藍が 染め頃になったので

三日前、 また生葉染めをしました。

今回は、生葉の青汁に浸すだけでは染まらない、木綿や麻の染め方を紹介します。

プランター3個分の葉で 319g

綿100%の大判ガーゼストール65g を染めました(約5倍の藍を使ったことになります)

結果からご覧ください↓↓

板締め絞りという技法で模様をつけました。

ストールは精錬して藍の収穫前に準備しておきます

縦に二つ折りして、さらに屏風畳みにし 割り箸で挟み、輪ゴムでしっかり

浸水性を持たせる為、しばらく水に浸しておきます。

この時、染色にどのくらいの水が必要か確認(ここでは3ℓ )

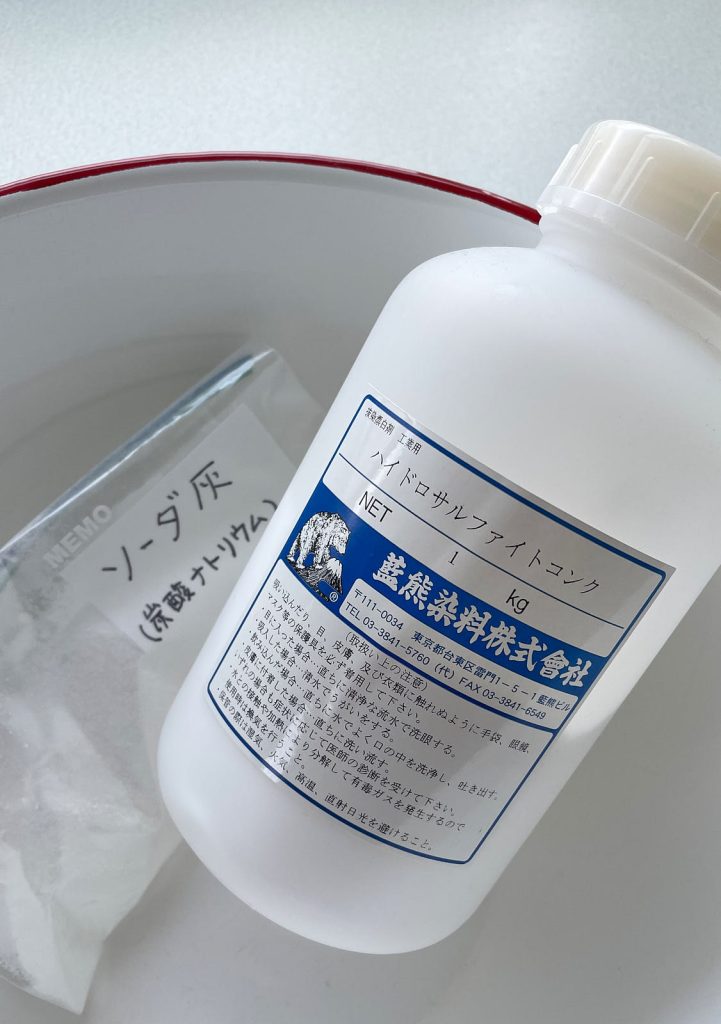

前もって、木綿や麻を染めるための助剤を用意します↓↓

アルカリ剤・・・ソーダ灰(炭酸ナトリウム)

還元剤・・・ハイドロ サルファイトコンク

この2つは干し葉染めにも使えますのであると便利です

* *

さあ、始めましょう

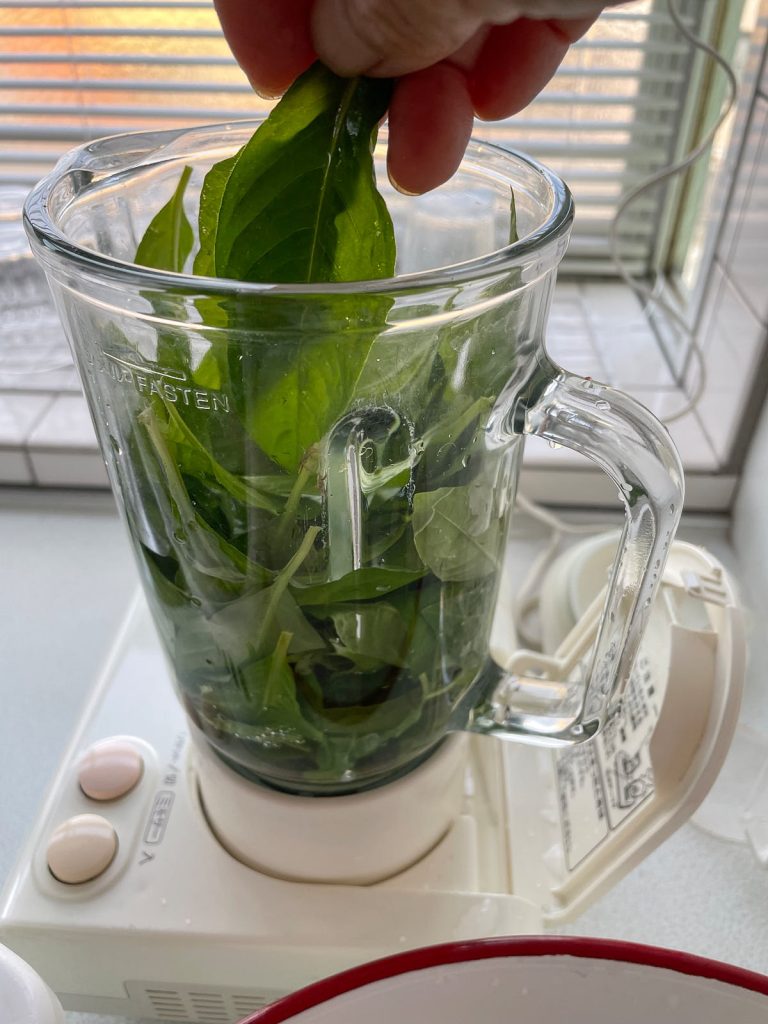

収穫したらなるべく早く作業に入ります。

必要な水と葉を用意して、次々にミキサーにかけて、目の細かいネットで濾します。

ネットをぎゅーっと絞ったら青汁の完成!

この中にシルクやウール、ナイロンを浸すと染まります。

けれど、コットンや麻を染めるには、アルカリ剤と還元剤が必要になってきます。

まずは、ソーダ灰を加えます

分量は青汁に含まれる藍分などで変わりますから目安にしてください。

青汁1ℓ につき、ソーダ灰3gを使用

ここでは3ℓ ×3g=9gのソーダ灰を入れました⤴︎

混ぜていくうちに青汁が暗い色に変化していきます

これ以上黒くならないと感じたら、ハイドロ サルファイトコンクを加えて還元させます ⤵︎

青汁1ℓ につき、ハイドロ 5gを使用

ここでは 3ℓ ×5g=15gを入れました⤴︎

よく混ぜ合わせて、⏰30〜40分待ちます。

元の青汁の色に変わったら、染め頃です

藍専用のpH試験紙を使って、pH10.8〜11になる数値です。

湿ったストールを静かに入れて、染め液を行き渡らせます⤵︎

泡立った藍の華を除きながら

水面からストールが出ないよう注意して、水中で絶えず繰り 折り目の中まで青汁が行き渡るよう浸します。

私は20分浸しました。

青汁から引き上げたら、ぎゅーっと絞り、素早く広げます

広げたストールをハタハタさせて空気で青くし

洗わずに、干します↓↓

10〜20分干したら

水が透き通るまでよくすすぎ洗い↓↓

脱水して、乾かしたら出来上がりです

朝9時半から始めて午後1時まで・・・暑さを忘れたひと時でした。

今まで、すすぎ水に台所用洗剤を入れてアク抜きしたり、酢水で5分リンスしたり、と、いろいろ紹介してきましたけど

シンプル イズ ベスト!

青汁に浸して→干す→水洗い→乾かすだけで青空色

残りの染液に入れて

懐かしい汕頭のハンカチ、刺繍糸も染めてみました⤵︎

やれやれ・・・

何もかも空色です。。。

去年、染めたてのストールを落としてしまったので、さっそく 使うつもりです。

緑の葉がこんなブルーに染まるなんて!

いつも不思議・・・